一场播出,立刻引发了跨境的讨论与不满。

全智贤,这位因早年作品走红亚洲并在国际间有高知名度的韩国演员,成为了舆论的焦点。

新剧名为《暴风圈》,据多方报道,该剧制作投资高昂,场面布置跨越数国,动作戏由知名团队操刀,而主演亲自参与大量实景动作演出。

有人指出,剧中所谓中国场景的呈现方式令人不适——画面里出现的街巷破旧、招牌以繁体字出现、色调偏暗,给人的视觉冲击是落后与杂乱。

对此,部分观众提出质疑,认为取景地并非所标注的大陆城市,甚至有评论将这些镜头与香港或其他老旧街区联系在一起。

仔细想想,这样的反应并非空穴来风;我觉得公众的敏感,是在全球化传播下自然产生的守护情绪。

景象的表述,被放大审视。

若干镜头里出现的会议布置与道具,被部分观众注意到与某些国家符号存在相近之处,这一点在社交平台上迅速被传播并加以解读。

与此同时,台词方面也成了争议的焦点——古典诗词的引用和对国际关系的描写,被一些观众读作不尊重或偏颇。

说白了,作品里的符号与话语并非只在故事内部运作,它们会跨语境、跨文化触碰观众的情绪,这就带来了更大的波及。

制作层面的决策值得关注。

跨国取景、本地化布景与招牌设计、镜头色彩的运用,这些都是剧集视觉语言的重要组成。

若制作方在这些环节里没有足够的文化顾问参与,或者在设计时选择了易于被误读的表现手法,就可能无意中制造刻板印象与误会。

站在今天的视角回头看,影视作品在处理敏感地名与国家形象时,所承担的责任是关键——既要服务叙事,也要考虑跨文化的接受度;这是行业运行中一个不容小觑的要点。

若当时有更多的多语种审查和本地顾问介入,许多误解也许可以被避免。

关于主演的定位与责任分配,有必要区分角色与演员的职责。

全智贤作为演员,依据剧本与导演安排完成表演与多语种录制,据报道她也完成了英文补录以供混音使用。

有人由此认为演员对剧本内容应有充分知情;也有声音强调,台词与符号的设计本就属于编剧与导演的范畴。

换个角度思考,这种责任的模糊本身就是行业需要解决的问题。

令人惊讶的是,围绕演员个人生活的传闻随之扩散,有消息称其配偶财务情况出现问题,这些信息在很多讨论里被作为她出工频繁的“解释”,但这些均属传闻范畴,尚未见权威渠道的确认,所以在传播时必须谨慎,免得把未经证实的内容当成事实。

公共反应与媒体传播的机制也在这次事件中表现得很明显。

社交平台上情绪被迅速放大,碎片化的信息在短时间内形成舆论潮,进而牵动平台和制作方的公关策略。

若制作方能够更早、更透明地交代取景与道具来源,说明台词意图,或许可以在初期缓和误读;相反,信息的滞后或回应的模棱两可,会让波及范围扩大。

就像现在,很多观众在看到某些镜头时,会联想到自己熟悉的城市风貌——青砖黛瓦的老街,或是被岁月侵蚀的招牌——这些视觉联想并不复杂,但却容易被情绪化解读为一种“标签化”的刻画。

从行业角度出发,有几条经验值得记取。

首先,跨文化制作应把文化敏感度纳入风险评估,这是至关重要的。

其次,在剧本审核与视觉设计阶段,邀请目标地域的文化顾问参与,可以在早期就察觉潜在问题并作出调整。

再次,演员与制作方在对外沟通时,应明确各自的职责边界,既要承担传播作品的职责,也要避免将所有责任集中于演员个人。

最后,媒体在报道时应区分事实与传闻,既保障新闻性,也保护当事人的名誉,避免情绪驱动的信息扩散。

综上所述,此次由《暴风圈》引发的争议,并非单一因素所致,而是制作选择、文化呈现、台词表达、演员角色与公众期待等多重因素交织的结果。

思来想去,这类事件提醒业界在追求叙事张力与视觉冲击的同时,必须更细致地处理跨文化传播的每一个环节。

站在今天,若能在制作流程中加强多方沟通与事实透明,很多不必要的误读或许可以被抑制,进而把注意力拉回到创作本身与观众的观赏体验上。

「狗头萝莉」的故事

5649资讯2025-12-20

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4394资讯2025-12-20

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4103资讯2025-12-20

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3684资讯2025-12-20

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

3008资讯2025-12-20

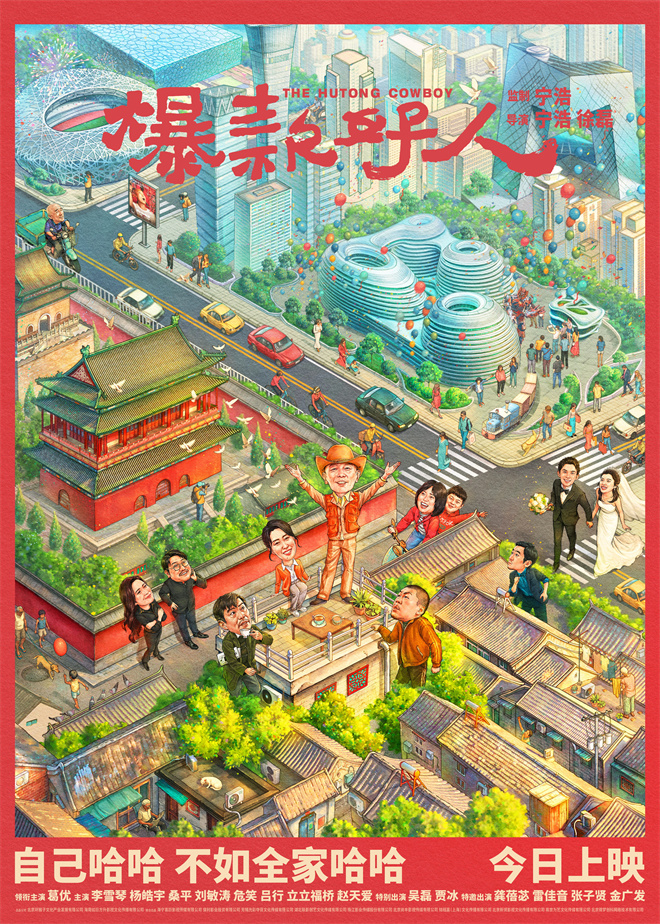

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2932资讯2025-12-20

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2887资讯2025-12-20

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2610资讯2025-12-20

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2527资讯2025-12-20

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2311资讯2025-12-20