谍战剧这门老艺术,讲究的不是谁打得狠、谁台词多,而是谁更懂人心。观众看多了那些逻辑断层的“假谍战”,自然怀念起那个被称作“谍战教父”的男人——柳云龙。自从他从舞台退下,整个国产谍战市场就像断了信号,剧有不少,却少了那股“智斗”的劲儿。直到《黎明之前》横空出世,观众才重新体会到什么叫“潜伏的高级感”。这部由刘江导演、林永健和海清主演的作品,当年在北京卫视播出时直接冲上收视榜首,还一举拿下白玉兰和金鹰奖。有人说它是柳云龙之后谍战剧最像样的继承者,这话,一点不夸张。

《黎明之前》的魅力,在于它不是讲战争的炮火,而是讲信仰的温度。1948年的上海,表面繁华如旧,实则危机四伏。国共两党的博弈到了最紧要的关头,暗线的较量远比枪林弹雨更致命。就在这座充满阴谋与香烟味的城市里,一场看不见硝烟的生死博弈拉开帷幕。一个情报员被捕,一句“水手”的代号被提起,整个情报局瞬间陷入恐慌。而“水手”是谁,成了谭忠恕心里的一根刺。

谭忠恕由林永健饰演,别看他在后来演喜剧游刃有余,当年在这部剧里可是把“狠”和“稳”演到了骨子里。这个情报局局长表面沉着、逻辑缜密,实则偏执到近乎冷血。他清楚,自己在的是一个没有硝烟的战场,每一次怀疑、每一个眼神都可能决定生死。他手段凶狠、判断精准,却始终被那个“水手”的影子所困——那个神秘的共产党特工,像幽灵一样在他周围徘徊。

“水手”是谁?观众一开始也摸不着头脑。直到吴秀波登场,谜团才真正开始盘旋。刘新杰,这个在情报局里被视作“废物”的总务处处长,耳聋、健忘,天天笑呵呵地搬文件。没人知道,他曾在战场上立过大功,也没人想到,他背后藏着一颗最危险的红心。他是地下党员,是“水手”要唤醒的人。吴秀波的表演,是那种“笑里藏刀”的级别。一个眼神的闪烁,一个迟疑的呼吸,都像是暗号。他演的不是英雄,而是活在边缘、随时可能暴露的凡人。这份克制的力量,才是谍战剧的最高境界。

这部剧之所以能封神,靠的不只是悬念铺陈,更靠心理博弈的层层递进。谭忠恕一边怀疑刘新杰,一边又感激他救命的恩情。两个人之间既是同志、又是宿敌,像一场棋局,彼此都不敢先开口。那种“我知道你知道我知道”的拉扯,堪称谍战戏的巅峰张力。观众明明什么都没看到,却比打仗还紧张。

刘江导演拍戏的节奏一向精准,他没有堆砌枪战场面,而是用氛围塑造悬念。灯光昏暗、步声回荡、文件夹的一声落地,都成了叙事的道具。这种细节控的拍法,让人想起柳云龙的《暗算》——同样的克制,同样的智慧对撞。《黎明之前》之所以被称为“国产谍战的分水岭”,正是因为它拍出了智斗的厚度和人心的温度。

海清的角色也很出彩,她饰演的庄文清,是个身在夹缝中的女性角色。表面上是药品商人,实际上是掌握关键资源的情报节点。她既要面对谭忠恕的威逼,又要在敌我之间周旋。海清用一种极克制的表演,演出了那个时代女性在动荡中仍然保持的清醒与力量。她不是装饰,而是智局的一环。

《黎明之前》没有绝对的正邪,每个人都在为信仰下注。谭忠恕的狠,是出于恐惧;刘新杰的沉默,是因为忠诚。两个人的较量,是那个时代的缩影:信仰与生存,理想与现实的碰撞。剧中有一句台词点得极妙——“黎明之前,总要有人点亮火柴。”这不是口号,而是信仰的定义。它告诉人们,真正的英雄不是站在光里的人,而是在黑暗中守火的人。

有趣的是,《黎明之前》的叙事节奏像一场棋局,每一集都像下一步棋。观众跟着谭忠恕怀疑、跟着刘新杰隐忍,越看越上头。等到最后谜底揭晓时,所有人都意识到——真正的谍战不是枪声四起,而是沉默之下的信仰交锋。

如今再看这部剧,会发现它其实不止是谍战剧,更是一部讲“信任与觉醒”的历史寓言。它让人明白:每一个被怀疑的人,或许都在悄悄守护黎明;每一个被嘲笑“无用”的人,可能正是点亮光的人。

《黎明之前》给国产谍战剧立了个标杆。它不靠花哨取胜,而是靠逻辑、信仰和人性。在一众流水线式的剧集中,它像一杯陈年老酒,越品越香。有人说,“谍战剧的尽头是《黎明之前》。”其实不尽然,但可以肯定的是,在它之后,再拍谍战剧,就再也不能糊弄观众了。

「狗头萝莉」的故事

5648资讯2025-12-19

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4392资讯2025-12-20

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4103资讯2025-12-20

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3684资讯2025-12-20

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

3006资讯2025-12-20

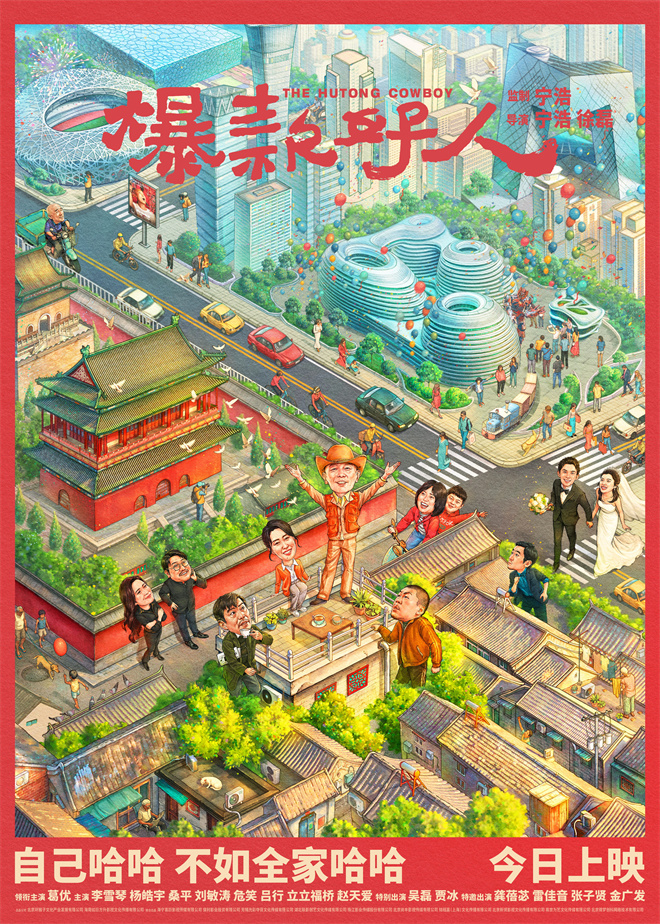

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2932资讯2025-12-20

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2887资讯2025-12-20

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2609资讯2025-12-20

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2527资讯2025-12-20

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2310资讯2025-12-20