黑泽清,作为当代日本电影界的重要代表人物,其作品从经典之作《X圣治》《回路》到《东京奏鸣曲》,始终聚焦现代社会人之存在,并常以“鬼魅”这一富有象征性的隐喻,揭示人性深处的崩溃与挣扎。

近期,黑泽清的新作品,短片《钟声》与长片《云》,是否仍延续了其一贯的创作脉络?

这两部新作,是否展现出黑泽清创作上的新意或趋于平缓,抑或隐现式微之势?

本文将结合其过往经典作品,对这两部新作进行对比剖析。全文将围绕四大维度展开探讨。

。1

鬼魅:

人性的崩溃者们

当《云》的主角吉井向秋子用手机展示新租的湖边别墅时,镜头开始产生某种“异现实”的波动,这种波动以公共汽车的扶手为参照物,产生画面因电波干扰而不断重复的视觉效果(见《回路》)。

熟悉黑泽清的影迷,应该能意识到,此刻,空间、叙事开始转向一种剧烈、但悄然的变化。

这个俯身在他们身后偷看手机屏幕的陌生人,其面部未能被捕捉,头发在此刻成为神秘的帮凶。面部的模糊、缺失,在《X圣治》中有过更为直接的表现。随着这种面部的不可捕捉性,所有的声音消失——一种时空真空化的恐怖意味油然而生。这个神秘人是被幽灵化处理的。但这并非一种单纯的艺术渲染,而是有着非常明晰的指向——神秘人正是鬼魅。

写到这里,我们需要回顾黑泽清于2024年上映的45分钟短片《钟声》,以便阐释贯穿在他作品脉络中的关键元素——鬼魅,到底是什么。

在《钟声》中,有两位惨遭杀戮的人物:一位是在料理教室中自杀的男生,另一位则是被男主手刃的女生。然而,他们的存在,在杀戮发生之前,就已开始“鬼魅化”。从两人的言语中,我们应该能嗅出一种“神经性排异反应”:两人已无法适应社会系统秩序,沦为“失效的人”。这种秩序以钟声为代表,要求人对“生”有足够的钝感,能够流程化处理一切。自杀男生对“大脑的结构”产生高度警觉,仿佛身体是机械装置,灵魂已不在;而女生对死鸡的身体产生强烈的伦理、感官排斥,说出“像没有头的人”的比喻,说不清那是鸡的手还是翅膀,她自身的认同正在崩溃,自我边界正在破碎。

男生在自杀前,自言脑袋里被装上了一个机器,他的一半大脑是机械,另一半是原本的大脑,而这个脑中机器能够对一种神秘钟声产生反应。另一位女生,则言明自己无法处理一只鸡——“如果实在还活着的时候剥离,我还能理解,但在这种半生半死的状态下处理,实在是恶心”,并且开始将这只无头的鸡与人做对比。

在黑泽清的艺术世界中,高敏感不是免疫鬼魅的力量,反而是通向鬼魅的入口。这正是黑泽清最悲观的哲学立场:感知过于细腻、却又无处容身的个体,在大他者的注视下,最先裂开。影片中的杀戮,并非扭转、制造,而是对这种鬼魅化的最终确认。

两位人物的面部妆造,也在暗示着他们已成为人类社会的鬼魂。

可惜的是,在《云》中,这种精彩的、堪称黑泽清招牌式的隐喻,未能得到全面拓展,黑泽清似乎希望自己的影像走向更为“写实”的剧情编排,因此公车内的短暂镜头组是本片中较为惊艳的表现。至于后续中较为抢眼的白色头套造型,相比之下,反而稍显逊色:它体现的是一种匿名性,而非一种“被除名性”。两者之间存在主动和被动之分的根本性差异。不过毫无疑问,那些通过网路集结起来追杀吉井的人群,像云般聚拢,向他逼近,倒是能令我们想起另一部黑泽清的名作——《回路》。

《回路》中,小雪饰演的角色,在自杀之前,戴着漆黑的头套。像是沥青浇灌、继而凝固在她的头上,她的头似乎被抹除掉。从美学意义和隐喻力度上看,我认为该造型都优于《云》中形似《象人》的白色头套。

我们深知《回路》中的亡灵力量,实际就是上述的鬼魅——被边缘化、失去主体性、自我识别模糊的存在。它们虽呈现原子化倾向,但我们依然能识别出来一种“聚合”的趋势,一种向人类逼近的气势。而这种趋势在《云》中得到了落实,只不过,黑泽清剥除了以往作品中那种虚幻、可怖、多义的艺术感——飞散的青丝、混沌变形的黑影、一团幽怨的污渍;转而刻画一种粗犷、充满愤怒的怪物性。

《云》放弃了以往那种隐秘、柔软、渗透性强的死者意象,而是聚焦显性的、集体失语者复仇般的幽灵人群。

。2

主角:

崩坏结构的旁观者

在黑泽清的电影中,主角往往不是破坏者,而是“他者崩溃的旁观者”——他们面对崩毁的他人,以隔绝回应。《钟声》中,男主虽拥有家庭、事业,但内里不堪一击。家庭内部,妻子、孩子都在一种沉默的压力之下,在社会结构中,异化。而自杀男生在死之前,向男主所做的倾诉,可被视作一种委婉的求救。有意思的是,后者像出错的程序一样,无法回应。这种回应的错位,这种无法对濒死者做出回应的故障式反应,是黑泽清式的系统性、结构性的恐怖。在《云》中,这种错位得到了全方位刻画。

从影片一开始,吉井看似在勾画生活的蓝图:一份稳定的倒卖生意、一段功能明确的关系、对外不动声色的秩序感。但在他的具体行为中,我们看到的是,一种高度结构化、冷酷的的关系管理模式:吉井处在一个“被他人需要、索取”的压力之中,而他无暇顾及,并选择了彻底撤退。他是一个自我封闭者、边界设立者。他只想端坐在自我的深井中,打理倒卖生意。面对他的拒绝,他人这些种种连接的渴望转化为浓烈的怨念、憎恶。而这是他们对吉井进行围剿的动机之一。

真情还是假意,吉井并不在乎,他只需要将这些感情,按照自己的需求来筛选分类,以便确定要扔掉还是收下:秋子是否爱他?无关紧要。他需要一个妻子,于是这段关系被“收下”;泷本是否崩溃?也不重要。他不需要这份执念,于是粗暴拒绝。

吉井的情感世界,本身就是一个倒卖市场:真货假货,吉井不去辨别,只要能售卖能盈利就好。那些被吉井倒卖生意侵害的陌生人,不过是他日常社会关系中的具象投影。他的倒卖生意,正是他对社会人际关系的价值化处理的模型:所有感情,均以功能需求来过滤、分类、获利。

然而,从整个作品的结构中看,黑泽清并未将吉井简化为一个残忍的自我封闭者,他更是一个被过度投射的载体,因此他是替罪羊与“加害者”的双重存在。在这场群体性疯狂的蔓延中,吉井是唯一一个尚存秩序、理性、逻辑的个体,一个被视作站在冷酷秩序那一边的幸存者。他不是明确的加害者或无辜受害者,而是整个社会结构的“道德中性体”,但也正因如此,所有的崩塌、嫉妒、羞耻,都最终向他收束。

这也是为什么,吉井做倒爷卖假货,的确罪不至死,但在无法掌控现实的迷失者眼里,他成为“必须被猎杀的目标”,吉井“理应”成为失败者们的献祭品,承受他人崩溃后的复仇意志。

吉井的反杀、以及助理佐野这一角色,极具象征意义。在谈及这一点之前,不可避免的,我们要先从黑泽清一贯的“现实与超现实”结合的创作手法谈起。

。3

裂隙:

现实与真相

在《云》情节中,存在一个明显的拐点:也就是开篇提到的公共汽车上看新租赁别墅的桥段。而在情节的中段,血腥游戏的“玩家”开始聚集。从这时开始,部分观影者或许会体验到剧情的“崩坏”感——和前半段细密严谨的剧情编排完全不同的“放飞”。

这种观感,我们能够在黑泽清前作《东京奏鸣曲》中,有更深的体会。

在《东京奏鸣曲》前半段,日本中产的困顿、谨慎、压抑,都在细碎的情节中得到几乎完美的细致编织。但在影片中段开始,一家三口开始进入堪称“狂乱”的状态:母亲和劫匪一起开车去兜风,父亲捡到了一笔钞票,儿子则逃票坐巴士,三个人以各自的方式意欲离开家,却仅在制度之外的轮廓中短暂停留,在癫狂的末端,或主动或被动回归家庭体制。

这样的叙事拐点也出现在《云》中,压抑的静默,随之而来的是愤怒的乌云。吉井和村冈用来打发时间的游戏,最终如被洒出的水,从桌面慢慢滴到现实的地面上。

不过,对于这种较为“割裂”的剧本编排,黑泽清有自己的阐释,他认为,自己的作品基本设定在当代日本,人物所处的环境都很普通。犯罪就是那个让观众迈入虚构的转折点——人们在理性上知道犯罪是道德上不可接受的,脱离了社会的“正当性”,但也正是从那个时刻起,人们偏离了现实。推动虚构走向极致的媒介可能是外星人、时间旅行……但对他来说,犯罪就是那个位于现实与虚构边界、且制作成本更低的理想中介。(引述自2025.5月《电影手册》访谈)

这种前段平稳精密——后段混乱“崩坏”的叙事结构,要说是体现现实和虚构的边界,倒不如说是凸显现实和真相之间的裂隙,而我认为这正是黑泽清电影作者性的体现:对“现实vs真相”边界做出挑战。现实流畅推进的是“我们以为的理性世界”,而后段的狂乱——是被抑制的真实时间,是德勒兹的潜在现实(le réel virtuel)——现实表层之下的幽灵、重复、漂浮感、失语感、本体性的荒凉。

人物的历险和狂乱,不仅是人物内部情绪的宣泄,更是他们对自身处境的一种反应。

人物在自感主体性被剥夺,产生溺水之感后,会以“失控”或“狂乱”回应环境异化,而这种回应,不再真的循序渐进地推动情节(在观影的现实中)、继续他们自身的生活(在导演的虚构中),而是原地释放“无法被组织起来的感受”。原地的释放,暂时的停留,恰恰预示着人物们无力改变什么,在这之后,一切将如常。

不过,生活,或者说那个类似上帝的存在,将会做些什么:在《东京奏鸣曲》中,这个平庸家庭深陷绝望时,一束光出现了:小儿子千景是钢琴天才,一曲德彪西的《月光》将父母痛苦、匮乏的尘土拂去。这是导演的善良所在。

在《云》中,则是借助助手佐野的“反常”人物设置,助攻吉井反杀,这个让观众觉得毫无来由的设置,却道出了世界的真相:佐野是那作为大他者的隐秘化身,在群愤逼近吉井时,佐野从边缘渗入成为支撑点,成为使用暴力维持秩序的执行者。他透过吉井,对这群不满者、社会脱节者进行裁决。该人物的模糊性使他成为“恶魔般的存在”。

佐野过去与黑道组织有牵连,他的出现象征一种‘制度外力量’——既非社会正义者,也不是无辜配角,而是制度的灰色司法化体现。

“恶”与模糊有着重要关联,而我们接下来要讨论的,正是:这种关联的逻辑性,以及如何被展现在黑泽清的作品中。

。4

恶:是半透明体物质

是中性空间

有一种装置,贯穿了黑泽清的艺术表达:那便是半透明物质。

它以白纱窗帘、塑料帘子、毛玻璃等物质作为其具象的载体。这种“半透明感”正是模糊的代名词,是游走在生-死、现实-虚幻、表达-压抑、突破-限制之间的状态。

在《回路》中的第一个恐怖场景中,作为鬼魅媒介的电脑(处于客厅空间)和人物亮的日常生活(以卧室为代表)之间,有一个分割空间的塑料帘子。这个帘子述说的正是“界限被抹除”、日常被入侵的状况。而黑泽清也以恐怖场景来凸显其功能:在深远的景深处,在帘子的后面,观众看到亮的身影缓缓出现,靠近背对他的园田,那是他化为黑渍前的最后人形,正处于“鬼魅化”的变形之中。

在《云》中,黑泽清做了类似的设置与表达:透明玻璃被打碎后被一块半透明亚克力板替代,门玻璃后突现戴着头套的人,但客观说,这部分的处理,视觉水准远不及音效带来的恐怖感。

如果说半透明物质的出现,只是一个表征,甚至是一个提醒,并不能作为邪恶生成的原始现场——这个现场需要一个更为特别的空间,黑泽清称之为“一个边界模糊的中性空间”:

“通常,我笔下的人物从一开始就缺乏强烈的主观意志。他们更像是些沉默寡言的人,往往被迫接受一些违背其意愿的东西。这种无法被明确识别为具体存在的邪恶,其扩散正悄然发生,这是因为存在一个边界模糊的中性空间,它才得以发生。”(引述自2025.5月《电影手册》访谈)

黑泽清选择废墟,作为这个中性空间的具体形态。

在《回路》的末尾处,在废弃工厂中,上演了一场“终极相遇”。在这个由混凝土、缆线组成的灰白废墟中,其空荡回音,正在述说着现代社会的“末日后状态”——精神失联、社会断联、语言实效。川口遇到的那个鬼魅,以缓慢、近乎静态、具有压迫性的方式靠近,它并不愤怒也不想复仇,它只是出现,表达自己是死亡本身(并非具体的死亡事件),是社会性孤独的终极象征,是存在本身。这种极具哲思性的意象本身在《云》中彻底消失。但在《云》中,黑泽清保留了对空间的相同运用,甚至遵循着同一种层次感和节奏。

《回路》中的空间演变分为三个阶段:日常住所-多个“密室”-废弃工厂中的“终极密室”,《云》中亦是:吉井的第一个小房子-新租的湖边别墅-废弃工厂。

异动从第一阶段就开始显现迹象,制造悬念;到了第二阶段,恐怖达到高潮;第三阶段,本质是真相的揭露。更重要的是,三个阶段的过渡,正是身体-社会界限松动的过程,抵达废墟空间的那一刻正是伦理反应机制瘫痪之时:在《回路》中是主角被死亡彻底瓦解,在《云》中则是主角终于接受暴力作为“日常”。

这个空间,是人的自我意识被弱化到至近零度的物理结构;空间逐步吞噬主体,主角成为恶灵本身,被动吸收了这一中性空间内部滋生的恶意,成为恶意系统中的“媒介物”,成为容器本身,空间中那模糊的恶,寻找到了识别它的人。

这正是《云》和《钟声》的主题。《钟声》的结尾是逃跑的失败,《云》则是无处可逃,他们都与废墟化为一体。逃逸之路被关闭,唯剩地狱通道。

当主角听到钟声,他打开门,只看到日常与城市,

而他的家里,在珠帘后面,依然可见一团象征意义的废墟

黑泽清始终在“存在的结构性崩溃”中书写人类的幽灵化命运。他早期作品中的鬼魅,寄居于空间的裂缝、社会的边缘、科技的缝隙之中,是以哀伤的方式存续的集体意识残骸。《钟声》依然处于这样的创作美学脉络之中。而《云》中的鬼魅,已不再隐忍,它们不再悄然现身于电波之中、裂缝之后,而是以群体之力席卷而来。在本片中,黑泽清不再大力借助以往的恐怖美学的隐喻张力,而以极端现实的面目呈现“愤怒的失语者”,这或许并非式微的迹象,而是一种方向性转向——从“空洞主体的自毁”,走向“社会性废墟上的爆裂”。他镜头下的恶,也逐渐从模糊走向实体,从裂隙走向坍塌。

黑泽清还能继续维持这种由精密象征结构支撑的电影哲学吗?在影像日益趋向即时化、粗粝化的时代,他是否还能以诗意的方式维系那种幽灵式的忧郁?我们或许尚无答案。

但可以确定的是:他依旧在以一种深沉克制的方式,拍摄那些注定“无处可去的人”。

「狗头萝莉」的故事

5648资讯2025-12-19

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4391资讯2025-12-20

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4101资讯2025-12-19

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3682资讯2025-12-19

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

3005资讯2025-12-20

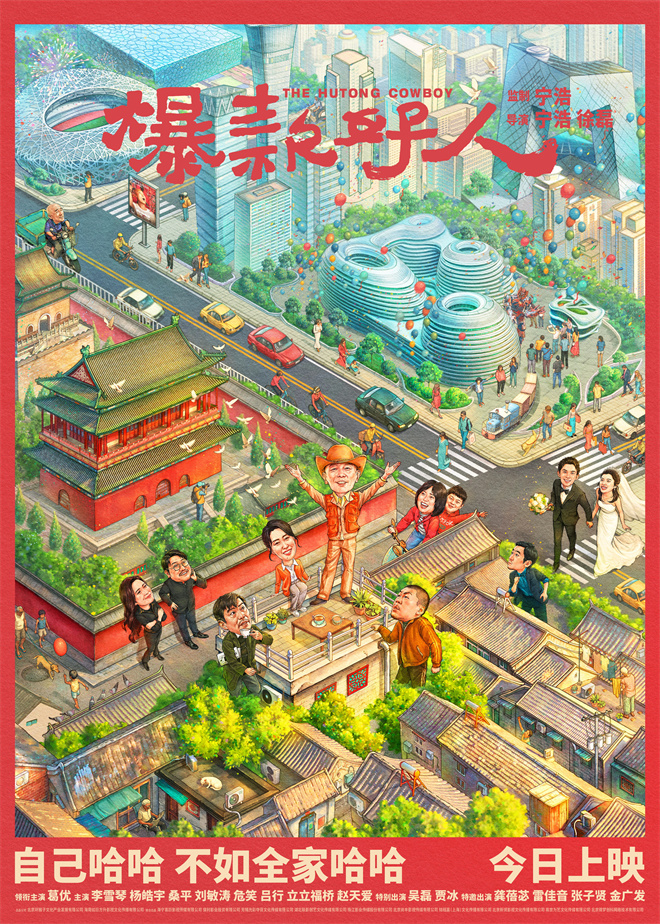

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2930资讯2025-12-19

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2884资讯2025-12-20

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2608资讯2025-12-19

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2527资讯2025-12-20

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2307资讯2025-12-19